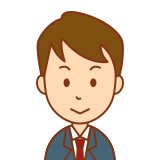

神棚にお供えする「榊(さかき)」ですが、

地域によっては「ヒサカキ(姫榊)」が使われることもあります。

見た目はよく似ていますが、

実は生息地や葉の形、花の咲く時期などに明確な違いがあります。

この記事では、ヒサカキと本榊(サカキ)の違い、

そして神棚での選び方・お手入れ方法を季節ごとにわかりやすく解説します。

本榊(サカキ)とは?

本榊(Cleyera japonica)は、ツバキ科サカキ属の常緑樹で、

艶やかで厚みのある葉が特徴です。

神事で使われる

「玉串(たまぐし)」や「神棚榊(お榊)」として古くから神聖な木とされてきました。

- 分布:関東より南の温暖な地域(関東以北では育ちにくい)

- 葉の特徴:7〜10cmほどの大きさで、光沢があり、縁が滑らか(ギザギザなし)

- 花の時期:6〜7月に小さな白い花を咲かせる

- 新芽の時期:花のあと、8〜9月頃に新芽が出始める(地域により変動あり)

本榊は葉が厚くて美しく、神棚を清らかに見せてくれるのが特徴です。

ただし、寒冷地では育たないため、地域によってはヒサカキが代用されます。

榊の花です。

本榊はこちら

ヒサカキ(姫榊)とは?

ヒサカキ(Eurya japonica)は本榊と同じくツバキ科の仲間ですが、

別属(ヒサカキ属)に分類されます。

日本全国に広く自生し、寒さにも強いため、

関東以北では神棚用にヒサカキを使うのが一般的です。

- 分布:本州以北にも生息(耐寒性が高い)

- 葉の特徴:3〜7cmと小ぶりで、縁に細かいギザギザ(鋸歯)がある

- 花の時期:3〜4月に小さな白花を咲かせる(独特の香りあり)

- 新芽の時期:花後の4〜5月ごろ

見た目は本榊に似ていますが、

よく見ると葉の大きさと縁のギザギザが大きな見分けポイントになります。

本榊とヒサカキの違いを比較表でチェック

| 特徴 | 本榊(サカキ) | ヒサカキ(姫榊) |

|---|---|---|

| 属 | サカキ属(Cleyera) | ヒサカキ属(Eurya) |

| 生育地 | 温暖地(関東以南) | 日本全域(寒冷地も可) |

| 葉の長さ | 約7〜10cm | 約3〜7cm |

| 葉の縁 | なめらか(ギザギザなし) | ギザギザあり |

| 花期 | 6〜7月 | 3〜4月 |

| 新芽の時期 | 8〜9月(花後) | 4〜5月(花後) |

| 香り | 弱い | やや強い香りあり |

| 神棚での使用地域 | 関西・九州中心 | 関東・東北中心 |

サカキは関東より南の比較的温暖な地域で生育するため、

関東より北の地域ではでは類似種(別属)のヒサカキ(Eurya japonica)を

サカキとして代用れてています。

🌿 ポイント:

ヒサカキは寒冷地でも流通しやすく、

関東では「お榊」として販売されることが多いです。

神棚に供える際は、

どちらの種類でも“その地域で入手しやすい榊”を使って問題ありません。

神棚に最適な榊の選び方

- 葉がしっかりして艶があるものを選ぶ

→ 新芽期は柔らかく葉落ちしやすいため、青々とした葉が安定したものを選びましょう。 - 茎の切り口が新しいもの

→ 切り口が黒ずんでいると水揚げが悪く、長持ちしません。 - 季節に合わせた管理

→ 夏場は特に葉落ちが早いので、毎日水を交換するのが理想です。

季節ごとのお手入れ方法

| 季節 | お手入れのポイント |

|---|---|

| 春(3〜5月) | ヒサカキの新芽時期。水を清潔に保ち、ぬめりを防止。 |

| 夏(6〜9月) | 榊が新芽を出す季節。毎日水を替え、葉全体を軽く濡らすと長持ち。 |

| 秋(10〜11月) | 気温が下がり持ちが良くなる時期。2日に1回の水替えでもOK。 |

| 冬(12〜2月) | 榊が最も長持ちする季節。乾燥対策に注意(暖房の風を避ける)。 |

榊を神棚で長持ちさせるコツ

新芽の時期の榊は購入してもすぐに葉が落ちてしまいます。

この時期のサカキは新芽をだすために体力を使うために弱っているためです。

古い葉もすぐに茶色になってしまうために全体に汚い感じになってしまいます。

そんな榊を長持ちをさせるコツをお伝えします。

💧 長持ちのコツ

- 器(榊立て)はこまめに洗う

- 茎のぬめりを落とす

- 切り口を斜めにカットして吸水しやすくする

- 水をかえる度に榊の葉に水をかける

- 十円玉を1枚入れると殺菌効果あり(雑菌防止)

仕上げに榊やヒサカキ全体を濡らしてあげると長持ちをします。

これらの手間をかけるだけでかなり長持ちをします。

色が薄く、黄緑色をしているのが新芽です。

新芽の時期の榊(サカキ)はなぜ葉が落ちるの?

新芽の時期に入ると、まず、古葉が新芽に押し出されるようにして散っていきます。

どのような対策をとっても葉落ちを止める手段はありません。

榊は寒い時期では、低温だと榊の成長を抑制し、葉落ちを軽減するという特徴から、冬の間、神棚の榊は長持ちをします。

ですが、温かくなってきた新芽の時期は、古い葉が落ちていきます。

葉落ちの時期が終わると、しばらくは新芽だけの時期になります。

新芽の時期は榊がすぐにボロボロに

新芽を出すために榊が力を使うために、

新芽の時期のサカキは非常に傷みやすく、

毎朝の水を入れ替える時には盛大に葉が落ちることになります。

葉が落ちやすいです

新芽の時期のサカキは、

古い葉が落ちやすいため、

神棚に祀るために購入するのを敬遠される家庭もあります。

この時期だけプラスチックのサカキで代用される方もいるようです。

花も咲いている写真です!

まとめ:地域に合った榊を選んで神棚を清めよう

- 本榊(サカキ)は南日本中心、ヒサカキ(姫榊)は関東以北で使われる

- 見た目の違いは「葉の大きさ」と「ギザギザの有無」

- 新芽の季節はどちらも葉が落ちやすいので、こまめな水替えとぬめり取りが大切

- 本榊は8月から9月になりますと新芽が出始める

- ヒサカキは4月~5月くらいの時期になると新芽がでる

- 本榊の葉のサイズ:長さ7cm~10cm

- ヒサカキの葉のサイズ:長さ3cm~7cm

- 本榊:葉と葉の間隔が大きい

- ヒサカキ:葉と葉の間隔がせまい

本榊もヒサカキも新芽の時期は、

葉が落ちやすいので神棚にあげる場合もよく洗いぬめりを落とす、榊全体に水をかける。

など少しの手間をかけると榊が長持ちをします。

神棚の榊は、種類よりも清浄に保つ心が大切です。

地域で手に入る榊を丁寧に扱うことで、神棚もいつも清々しく保てます。

🔗 参考:

コメント