現代のマンションや集合住宅でも、

「神棚を置いて日々感謝を伝えたい」という人が増えています。

ただし、木造の一軒家と違い、

コンクリート壁や上下階の構造、方角制限などがあるのも事実です。

この記事では、

マンションでもできる神棚の祀り方を

正しい位置・方角・設置方法を詳しくお伝えします。

マンションや集合住宅の階下に住んでいる人は、

お札の上を人が歩かないということを示すために、

神棚に雲板を付けるか、

天井に「雲」「天」「空」という文字を貼りつけます。

「現代の住まいに合った神棚の設置方法」を、

専門的な知識と実践的な工夫を交えて解説しますね。

神棚を設置する前に知っておきたい基本

神棚の意味と祀る目的

神棚は、家庭の中で「神様を敬い、日々の感謝を捧げる場所」です。

神社で授与されたお札(御神札)を祀り、家内安全・商売繁盛・健康祈願などを祈ります。

大切なのは、完璧な形式よりも“感謝の心”を持つことです。

これは神社本庁や多くの神社でも共通して伝えられています。

神棚に必要なものと基本構成

-

御神札(おふだ)

-

棚板(神棚本体)

-

榊(さかき)やお供え皿

-

神具(瓶子・水玉など)

最低限でも「お札を清らかな場所に安置する」ことが第一歩です。

神棚の正しい位置と方角

南向き・東向きが良いとされる理由

伝統的に、神棚は南向きまたは東向きに設置します。

太陽が昇る方向(東)や、日当たりのよい方向(南)は、神聖で清らかな象徴とされてきました。

- 南向き:部屋の北側に置き、南に向ける

- 東向き:部屋の西側に置き、東に向ける

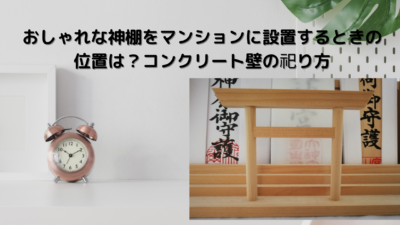

神棚をマンションで設置する方法・位置は

神棚はお札の字の書いてある面を表向きにして、

南向きあるいは東向きに設置します。

家族が集まるリビングがおススメです。

- 南向きとは部屋の北側に置き、神棚を南側に向かせること

- 東向きとは部屋の西側に置き、神棚を東側に向かせること

基本は神様の失礼にならないように

向きには気を付けてくださいね。

方角が取れない場合の対応

方角を厳密に取れないマンションもあります。

その場合は、「家族が自然に手を合わせやすい場所」を優先しましょう。

高さと設置場所の注意点

- お札の下を人が通らない場所に

- トイレや水回りを避ける

- 目線より高い位置(約170cm以上)が目安

この位置関係が、神様を見下ろさず、敬意を示す形になります。

神棚をマンションで設置する方法・祀り方は

- お札の下を人が通らない場所

- トイレの近くにはしない

- お札を見下ろす高さにはしない

- 掃除を定期的にする

- 神棚の向かい側に仏壇を置かない

など神棚を祭るときのポイントを守ります。

ドアの上に神棚を置くのは避けましょう。

神棚の壁の奥の部屋に、

水回り(トイレ、風呂場、キッチン)がこないようにします。

大人の目線よりも高い位置に神棚を祀ります。

神棚は清潔に

神棚の向かい側に仏壇を置かないでください。

マンション・集合住宅での設置工夫

コンクリート壁での設置

マンションの壁は硬く、釘が使えないことも多いです。

その場合は、次の方法が安全です。

- 棚板を支える突っ張り棒+板の組み合わせ

- メタルラックの上段を活用

- どうしても壁に固定する場合はコンクリートピンや専用アンカーを使用

マンションに神棚を設置する場合、

コンクリート壁だと釘が使えないですよね。

マンションがコンクリート壁の場合は、

神棚に対して目線が上になるようにしましょう。

リビングボードの上に台を備え付けるなどして、

神棚を置くスペースを作ってくださいね。

突っ張り棒などでリビングに

収納棚を作り神棚を設置してもいいですね。

丈夫なメタルラックも良いですが、

下が煩雑にならないように注意が必要です。

神様を祀るところは神聖な場所になるようにしましょう。

少しでも穴が開けられる場合はこちらが便利です。

ピンで引っかけて設置します。

清潔さと安全性

神棚周辺は常に清潔に。

掃除の際は、榊やお供えを一時的に下げ、終わったら戻します。

埃や湿気は避け、明るく風通しのよい空間を保ちましょう。

上の階に人が住む場合の「雲板」「雲文字」

「雲」「天」「空」を貼る理由

マンションでは神棚の上に他人の部屋がある場合があります。

神様の上を人が歩くことを避けるため、

「雲」や「天」などの文字を神棚の上部に貼ります。

これは「神様の上には空しかありません」という意味を込めています。

マンションなどの集合住宅に住んでいると、

自分の家の神棚の上に、別の人の住宅があります。

すると、神棚の上に人が歩いていることになってしまいます。

それは、神様に対して失礼に当たります。

その場合の解決方法が「雲」や「天」という字を神棚の上に貼ったり、

雲版や「雲」「天」とう字を神棚に張り付けることになります。

マンションや集合住宅の階下に住んでいる人は、

お札の上を人が歩かないということを示すために、

神棚に雲板や「雲」「天」「空」を付けるか、

天井に「雲」「天」「空」という文字を貼りつけます。

これだけで、

神棚の上は、「雲」や「天」しかありません。

という意味合いを持たせることになります。

マンション用の神棚はこちら

雲版が付いています。

雲が付いているこちらだけでもOK

神棚を見下ろさない位置に配慮することも重要です。

家族みんなが拝礼しやすいところに、南向きまたは東向きに祀りましょう。

明るくて、一番良い場所に祀ってください。

神様が見えるように「雲」や「天」を貼る

神社で「天」や「雲」を書いていただいても良いですね。

雲板を使う場合の注意点

- 神棚と一体化しているタイプを選ぶと設置が簡単

- 自作する場合は木や和紙など自然素材を使用

- 上方に貼る位置は天井中央または神棚真上

毎日の祀り方と作法

お供えの基本(三つ供え)

神棚には、毎朝「水・塩・生米」を供えます。

正式には瓶子や皿を用いますが、小皿でも構いません。

毎日取り換えることで「清浄」を保つ意味があります。

拝礼の作法(二拝・二拍手・一拝)

手と口を清めたあと、

-

二度深くお辞儀(拝)

-

二回拍手(柏手)

-

一度お辞儀

という順で礼をします。

神棚に榊を祀るだけでも感謝の心は示せます。

新しい年のお供え、

今年初めて食べるものなどをお供えしよう

と考えていれば特別な作法は必要はありません。

供える時には、手と口を清め(水ですすぎます)ます。

「二拝、二拍手、一拝 [にはい、にはくしゅ、いっぱい]

2度礼をし、2度手を打ち、もう1度深く礼をします。

堅苦しく考えずにできることをしましょう。

本来なら、神棚に毎日「水、生米、塩」を供えます。

供える前には、手と口を清め(水ですすぎます)ます。

「二拝、二拍手、一拝 [にはい、にはくしゅ、いっぱい]

2度礼をし、2度手を打ち、もう1度深く礼をします。

年中行事の習慣

- 毎月1日・15日:榊を新しくする

- 年末:神棚の大掃除

- 正月:新しいお札に入れ替え、古札は神社で焼納

1日、15日に、榊木(サカキ)を新しいものにします。

年末には大掃除をします。

新年に、神社から頂いた(購入した)新しい御神礼(お札)を納めます。

※古いお札は頂いた神社で焼納

(神社には古いお札を集める所があります)してもらいます。

よくある質問と注意点

仏壇との位置関係

仏壇と神棚を向かい合わせに置くのは避けましょう。

互いに礼をし合う形になるためです。

どうしても同室に置く場合は、角度をずらすなどの配慮を。

トイレや水回りとの距離

神棚の背後がトイレや風呂場になるのは避けるのが理想です。

やむを得ない場合は、間に仕切り板を置くなど工夫を。

掃除と心の持ち方

神棚は「祀ることで清められる場所」です。

日々の掃除やお供えを通じて、感謝と心の整理を行う空間にしましょう。

まとめ|感謝を形にする空間としての神棚

神棚は神を祀る神聖な場所です。

感謝の気持ちをもって、その設置場所などには特に気をつけます。

- 神棚はお札の字の書いてある面を表向きにして、南向きあるいは東向きに設置する

- お札の下を人が通らない場所

- トイレの近くにはしない

- お札を見下ろす高さにはしない

- コンクリートの壁に設置する場合は、ラックなどを活用する

感謝で気持ちで心が晴れるような毎日を送りましょう。

神棚を設置することは、

ただのインテリアではなく「心の拠り所」をつくることです。

南向き・東向き・清浄な空間を意識し、

雲板などで神様への敬意を形にしましょう。

現代のマンションでも、心を込めて祀れば、

神様はきっと見守ってくださいます。

④ 参考出典リスト

コメント